| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30~13:00 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |

| 15:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ※ | ─ |

(休診日:木曜・土曜午後・日曜・祝日)

※:休診または保険外診療(事前予約)のみ

令和7年4月1日より、上記の診療時間へ変更となります。

当院の虫歯治療

麻酔を効果的に使った痛みの少ない虫歯治療

私どもがめざしているのは、できる限り痛みの少ない、または感じさせない虫歯治療です。本来痛みの軽減を目的に行う麻酔注射が痛いという方にも、さまざまな配慮のもと治療をご提供しています。

麻酔注射による痛みを減らす工夫として、当院がポイントにしているのは「注射の打ち方」です。例えば表面麻酔を歯ぐきに塗布し、事前に麻酔がかかった状態にすることで注射の痛みを緩和しています。そして注射針は細いものほど刺さった時の痛みが小さいため、なるべく細いタイプを使用します。

麻酔液の注入で心がけているのは、「少量ずつ、ゆっくりと」です。また麻酔液と体温の温度差は刺激や痛みにつながるため、麻酔液の「温度」にも気を配り、体温と同じくらいまで温めてから使用。こうして体への刺激を抑えながら、痛みを感じにくい状態で処置を行います。

さらに注射針を刺す位置も見極め、粘膜の上にある痛みを感じる「痛点」を避けて注射します。このような注射を行えるのは、院長が麻酔の機会が多い口腔外科出身だからこそです。「なるべく痛みを感じさせない麻酔注射」は、その経験と技術によるものと言えるでしょう。

そして処置自体はもちろん、麻酔がしっかり効くまで時間を置いてから治療するなど、丁寧な対応で痛みと負担を軽減いたします。

とはいえ、小さな虫歯の治療などには麻酔を用いないケースもあります。ごく初期の虫歯の場合は、歯を削った際に痛みがほとんど生じません。そのため、「不必要な麻酔をかけないほうが患者さまのお体に優しい治療ができる」と判断いたします。

麻酔による工夫をしつつ、状況によっては麻酔をかけない選択肢もとりながら、患者さまに安心いただける治療に努めています。

必要以上に削らない、歯を守るための治療

歯の健康な組織をなるべく削らずに残すMI治療(ミニマルインターベンション)を、当院は実践しています。MI治療とは、虫歯に侵された削らなければならない箇所を明確にした上で、そこをピンポイントで取り除く治療法です。

健康な組織を残せば残すほど、患者さまの歯はより長持ちします。とりあえず削って治療するといった目先の利益のみを追うのではなく、長期的な歯の健康維持を考えて「歯を守るための治療」をご提供したいというのが私どもの方針です。

一度削った歯は元通りにはなりません。治療を重ねる度に健康な組織は減っていき、それに伴い歯が劣化していくため、どんどん虫歯が再発しやすい状態になっていきます。

逆に必要以上に削らなければ、歯を長持ちさせられます。どんなに歯科の治療技術が向上し、精度の高い人工の歯が誕生しても、やはり天然の歯が一番なのです。

当院のMI治療

MI治療においては、虫歯を削っている時も必要に応じて虫歯の部分を染め出す「う蝕検知液」を使用し、健康な組織との境目をたびたび確認しています。

また、肉眼だけでの判断には頼りません。歯科用の顕微鏡「マイクロスコープ」や「拡大鏡」という治療用のルーペでも視認しながら、より的確に悪い部分のみを除去します。

歯を削った後は歯科用のプラスチック「コンポジットレジン」を詰め、治療部位を修復します。(※)コンポジットレジンによる治療は、金属の詰め物を使う治療と比べてそれほど歯を削りません。そして治療後に虫歯が再発しないよう、詰め物や被せ物も妥協せず、歯にしっかりフィットするものを作製しています。

※虫歯の範囲が大きい場合は、金属の詰め物・被せ物を入れる場合がございます。

神経を守る治療

神経のない歯には栄養が届かないため、枯れ木のように折れたり欠けたりしやすくなるのがデメリットです。虫歯の進行具合にもよりますが、歯の寿命を延ばす上で神経の除去はなるべく避けるのが賢明です。

上記を踏まえ、私どもは虫歯を削った後、症例に応じてMTAセメントという薬剤を詰めています。これは炎症を起こす原因菌を殺菌し、神経を保護できる薬剤です。

従来はこの処置に水酸化カルシウムを用いるケースが大半でした。一方MTAセメントは、水酸化カルシウムに比べて以下の点で優れています。

- 封鎖性が高いため隙間ができにくく、新たな細菌が入り込みにくい

- 歯の根っこに対する強い接着性がある

- 歯の組織になじみやすいため体に優しい

- 歯と一体化し、再石灰化(歯の修復作用)が起こりやすい

- 殺菌作用がある

MTAセメントには殺菌作用によって神経を保護したり、炎症を抑えたりする作用があり、虫歯菌の無菌化が可能です。MTAセメントで保護することによって歯の修復が促され、病巣が神経に近い大きな虫歯でも、神経をとらずに治療できる可能性が高まります。

病巣が神経(歯髄)に到達するほど虫歯が重症化した場合、歯の神経の治療「根管治療」を行わなければなりません。

痛みが治まらない、治療しても虫歯の再発・再治療を繰り返すといったトラブルが起きやすいのが根管治療の難しいところです。ひどくなると歯の根っこが折れたり、最悪のケースでは抜歯が必要になったりしてしまいます。

治療がうまくいかない主な原因としては、不十分な治療による病巣の取り残しや、治療中の細菌感染などが挙げられます。

つまり「根管内に侵入した虫歯の病巣をいかにきれいに除去できるか」が、虫歯の再発防止の成否を決めると言えるでしょう。しかし、根管の内部は管状で縫い針ほどしかない細さのため、手間をかけて丁寧に治療しなければ病巣の除去には至りません。だからこそ虫歯は重症化させないのが重要です。

当院では設備や器具を取り揃え、重篤なケースにおいても症状を改善に導きなおかつ再発リスクが低い根管治療を実施しています。

※マイクロスコープの使用は、根管の状態や病状によって歯科医師の裁量により必要に応じて保険診療で使用します。

※マイクロスコープによる根管治療が必要ない病状の場合は、使用しませんのでご理解頂きますようお願い申し上げます。

※補綴物(被せ物)が自費診療の場合は、マイクロスコープの使用は費用に含めます。

自費診療の根管治療が可能です

私どもが行う根管治療は、保険診療だけでなく、自費診療でもご提供が可能です。

もちろん保険診療であっても再発しにくい治療を心がけておりますが、保険ならではのさまざまな制約がどうしてもネックになってしまう場合もあるのです。

そのため、制約のない自費診療の根管治療もメニューに加え、一人ひとりの患者さまの症状に合わせた治療法を採用しています。

自費診療の根管治療は、次のような方におすすめです。

- 保険診療よりも質の高い治療を受けたい方

- 他院で抜歯の説明を受けたものの、歯を残す方法がないか探している方

- 過去に治療を受けた歯が繰り返し悪くなっている方

- 治療後の痛みや腫れが一向になくならない方

- 通院回数をできる限り減らしたい方

- なかなか歯科医院に行けず、根管治療の途中で放置してしまった歯がある方

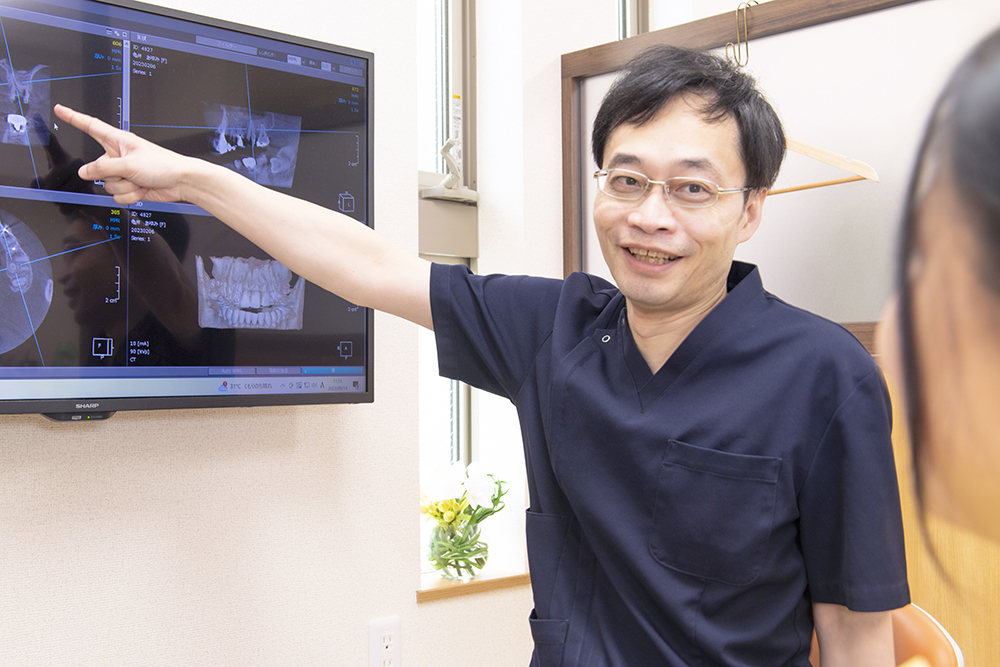

自費で行う治療の際は「マイクロスコープ」という歯科用の顕微鏡を使用し、精密さを追求した治療を行っています。マイクロスコープは患部を肉眼の3~21倍に拡大視できる機器です。日本ではわずか10%の歯科医院しか保有していないと言われていますが、当院ではこうした最新の医療機器を積極的に導入しながら、再発しにくい根管治療に取り組んでいます。

また、人によって異なる形状をした根管に対して、より適切に治療を進められるよう、歯科用CTを用いた3次元的な画像診断も実施しています。そして複雑な形態の根管内もすみずみまで清掃するため、ニッケルチタンファイルという器具を使っているのもこだわりです。自費診療であれば、このように設備・機器がそろった環境で、さらなる精密な根管治療をめざせます。

ニッケルチタンファイル

前述の通り、根管の形状には個人差があり、曲がった複雑な形の根管も数多く存在します。そして曲がっている根管は、まっすぐなものに比べて病巣の除去が困難です。

根管内部の病巣の除去に使用する道具は「ファイル」と言い、一般的に安価なステンレス製の素材が用いられています。しかしステンレス製のファイルは曲がりにくいのがデメリットで、根管内部で十分に機能せず病巣を取り残してしまう恐れがあります。

そこで当院では、ニッケルチタンという金属素材のファイルを導入しました。ニッケルチタンファイルはステンレス素材よりも高価ですが、柔軟性に優れており、複雑な形の根管でもしっかり治療できるという大きなメリットを持っています。

顕微鏡精密根管治療

3~21倍程度まで拡大できる顕微鏡(マイクロスコープ)を使った歯の根の治療です。

肉眼では見ることが困難な、狭く複雑に入り組んだ歯の根の管まで確認しながら精密な治療を行えます。

| 顕微鏡根管治療 | 前歯 55,000円 小臼歯 66,000円 大臼歯 77,000円 |

|---|

根管治療の一般的な治療期間:3週間~2か月、

治療回数:4~12回

※治療期間・回数は、病状や根管治療の進捗状況により変わります。あくまでも参考程度であり、詳しくは院長にご確認下さい。

リスクや副作用:虫歯の状態によっては痛みを伴う場合があります。治療時に出血を伴う可能性があります。

※金額は税込み表記です。

虫歯治療の流れ

虫歯の検査

検査器具やレントゲンで、虫歯の進行度合いを調べます。

治療計画の説明

虫歯がどんな状態なのかをご説明し、治療計画をご案内します。

虫歯の部分を取り除く

虫歯の病巣を取り除きます。歯の神経まで虫歯が達している場合は、神経の治療も行います。

詰め物や被せ物を装着

虫歯の進行度合いや大きさに応じて、詰め物や被せ物を装着します。

再発予防

虫歯を再発させないために、定期検診や歯のクリーニングを受けることをおすすめします。

診療時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |

| 午後 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ※ | ─ |

午前:9:30~13:00

午後:15:00~19:00

休診日:木曜・土曜午後・日曜・祝日

※:休診または保険外診療(事前予約)のみ